Entremos en situación: ella –o él— está espectacular sin ropa. La luz es cinematográficamente tenue, suenan los primeros acordes de la banda sonora perfecta y, con ellos, te lanzas. Sábanas y vaho. Tu mano recorre su cadera, un tour sin guía por su pierna, estás casi ahí —exactamente donde quieres llegar— y, de repente, te encuentras un interruptor.

No uno metafórico, no un punto G, ni un punto y coma. Un jodido interruptor. De plástico. Y entonces miras sus ojos y ya no te parecen tan arrebatadores. De hecho, parecen de cristal. Su nariz es sospechosamente plástica, y así con todo hasta que te das cuenta de la cruda realidad: has estado a punto de hacerlo con un robot, con un muñeco repleto de engranajes y circuitos, y no te está gustando nada.

Lo que ha encontrado el hipotético protagonista de nuestro relato es una de las conclusiones básicas de la ciencia robótica y la razón por la que, instintivamente, no seríamos capaces de intimar con un androide demasiado parecido a un humano. No me refiero solo al sexo: cualquier relación —de preguntar una dirección a tomar algo— se verá lastrada por esta repulsión innata que los científicos que la han descubierto llaman el uncanny valley, o ‘valle inquietante’.

¿Por qué inquieta este valle?

El doctor Michael Szollosy no se ajusta exactamente al prejuicio que uno podría tener sobre un experto en inteligencias artificiales. Sonriente y parlanchín, este canadiense se especializó en Psicología y Literatura antes de entrar a trabajar en el departamento de robótica de la Michael Szollosy Inglaterra, y habla de las máquinas con el entusiasmo propio de un apasionado.

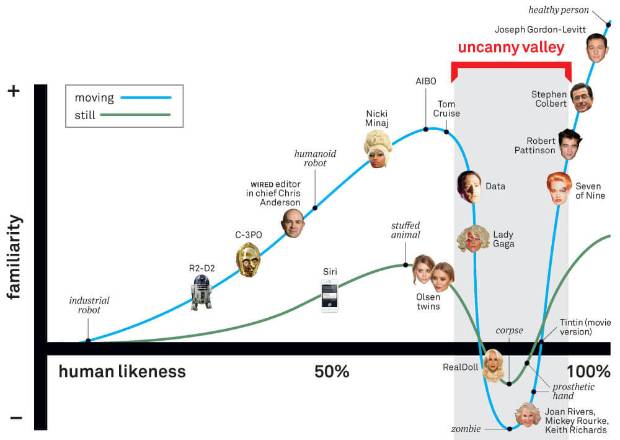

“El uncanny valley es una hipótesis que, tras medir el grado de familiaridad que adquirimos los humanos ante un robot, muestra cómo aceptamos más a las máquinas a medida que parecen más humanos, con una excepción”, explica Szollosy. Esta excepción es el ‘valle inquietante’: una caída en picado que se da cuando el robot es muy parecido a un humano, pero no del todo.

O la razón por la que el GPS del coche te ayuda a través de una voz femenina a la vez que Siri — la asistente de Apple— da un mal rollo orwelliano. De hecho, los robots que actúan de cara al público suelen tener rasgos que podemos reconocer, como ojos y boca -aunque no lo necesiten-, e imaginamos caras en los botones del horno o los picaportes de las puertas.

Ahora bien: un valle se define como el espacio dejado entre dos montañas, ¿no? Pues si la primera ladera es esta caída de la familiaridad, la segunda es más interesante: “pasado este umbral, si el robot en cuestión es indistinguible de un ser humano, la empatía pasa a ser máxima”, explica el doctor Szollosy. La revista Wired –muy cachonda ella- reinterpretaba de esta forma la gráfica del uncanny valley: con famosos.

Pero volviendo al tema, el investigador nos tranquiliza: “siendo realistas, no hay ningún robot actual que puedas confundir con un humano, y no por que no se haya intentado: los hay con un número ridículamente alto de mecanismos bajo la piel para simular las contracciones de los músculos de la cara y fingir emociones, pero no hay forma de que nos engañen”.

Parece que los días de Terminator, Blade Runner o Ex Machina todavía quedan lejos, y que –volviendo de nuevo al principio- las relaciones plenas con máquinas se encuentran fuera del alcance de la biología. A no ser que el androide en cuestión fuera tan sumamente complejo como para ser indistinguible de uno de nosotros. Y aun si se diera el caso, ¿seguiríamos pudiéndolo considerar un robot?